Hier finden sich Namen, Lebensdaten, Biografien und Familiengeschichten zu jüdischem Leben in Lüneburg. Haben Sie weitere Informationen, Korrekturen, Fotografien, Dokumente oder Anregungen? Nehmen Sie gern mit uns Kontakt auf, damit wir die Seiten aktualisieren können.

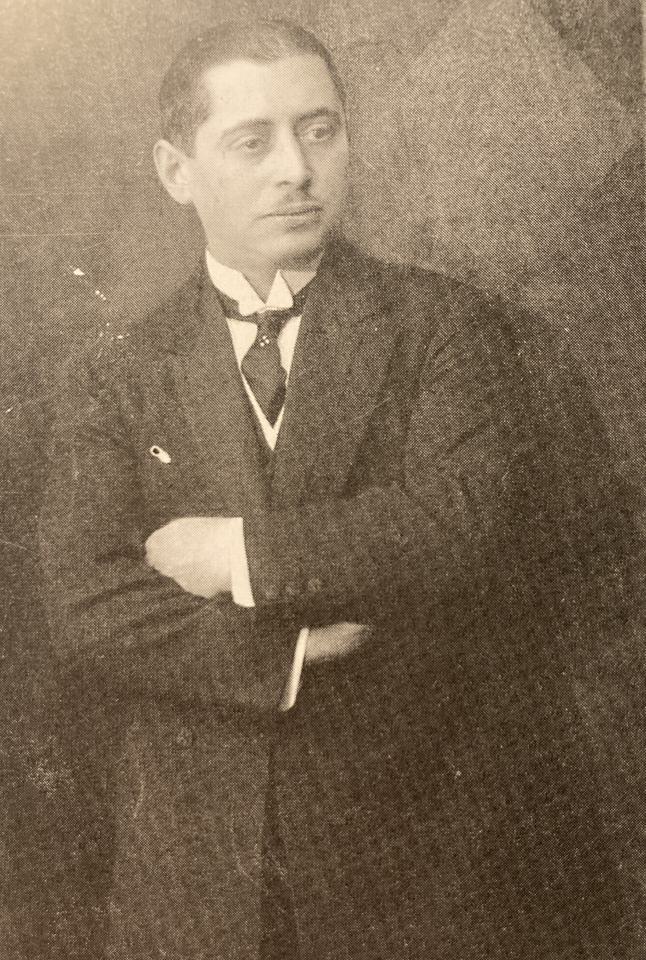

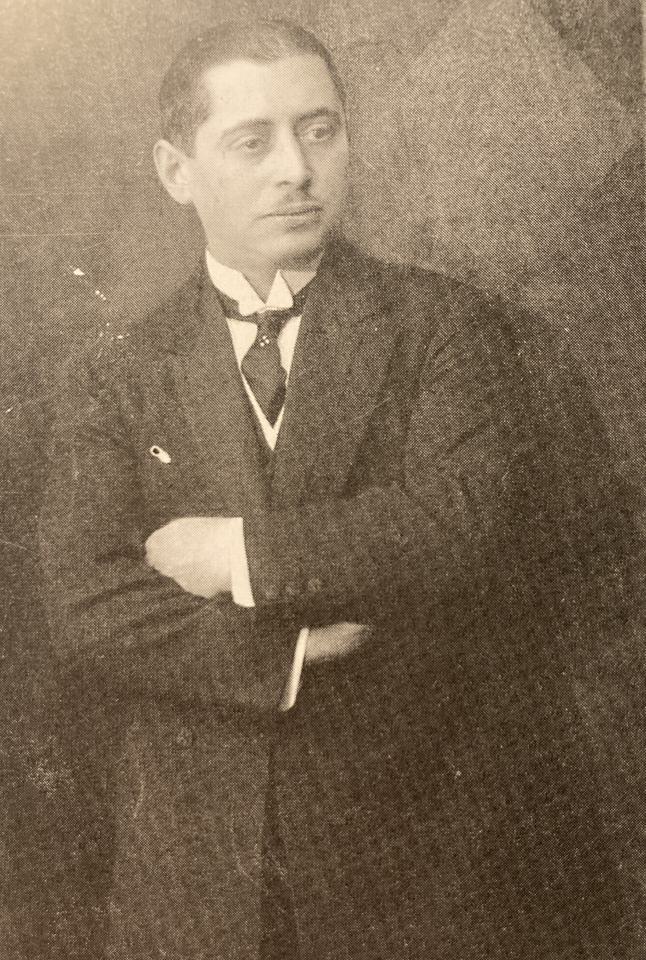

Albert Jacobsohn, geboren 1888, war das dritte Kind des Lüneburger Bankiers Moritz Mendel Jacobsohn und seiner Frau Betty geb. Heinemann. Er wuchs mit seinen Geschwistern in Lüneburg auf. Kurz nach seiner Geburt zog die Familie in eine Villa in der Haagestraße mit einem großen Garten. In Lüneburg besuchte Albert das Gymnasium Johanneum und machte dort Abitur.

Nachdem sein älterer Bruder Hermann sich für die Literaturwissenschaft als Beruf entschieden hatte, war es an Albert, in das väterliche Geschäft einzutreten. Er begann seine Lehre in Lüneburg und arbeitete dann in Berlin und London.

1901 trat Albert als Freiwilliger in das alte Regiment 77 seines Vaters ein und strebte an, Reserveoffizier zu werden. Obwohl er alle Prüfungen mit Bravour bestand und bei seinen Vorgesetzten und Kameraden sehr beliebt war, wurde ihm plötzlich 1903 mit gefälschten schlechten Bewertungen die Ernennung zum Offizier verwehrt, ganz offenbar aufgrund seiner jüdischen Herkunft.

Sein Vater Moritz Jacobsohn, der im Krieg von 1870/71 mehrfach ausgezeichnet und zum Offizier befördert worden war, konnte es nicht fassen. In seinen Erinnerungen schrieb er später: „Es war bekannt, dass unter Kaiser Wilhelm II. kein jüdischer Offiziers-Aspirant befördert war, aber ich hatte geglaubt, dass bei dem Sohne eines alten Feldzugoffiziers anders verfahren würde, und in dem Sinne schrieb ich an den Kaiser. Mich hatte dieser schmähliche Betrug tief gekränkt.“ Auch die Eingabe an den Kaiser half jedoch nichts. Für Moritz Jacobsohn war diese „klägliche, für mich traurige Sache“ eine bittere Erfahrung, und auch für Albert vermutlich ein deutliches Signal, dass es für Juden im Deutschen Reich nach wie vor keine echte Gleichberechtigung gab.

Nach dieser Episode konzentrierte Albert Jacobsohn sich wieder auf seine Arbeit als Bankier. Bis 1908 arbeitete und lebte er in London, wo er sich sehr wohlfühlte. Danach holte sein Vater ihn nach Lüneburg zurück, weil er ihn in seiner Bank brauchte. Albert wurde dort Prokurist und lebte wieder in seiner Heimatstadt Lüneburg.

Er war ein talentierter Geiger, spielte Kammermusik und trat bei Familienfeiern auf. Zugleich war er inzwischen ein erfahrener Bankier. Es wurde allgemein erwartet, dass Albert das väterliche Bankhaus übernehmen würde.

1910 wurde bei ihm jedoch ein lebensgefährlicher Gehirntumor diagnostiziert, er drohte zu erblinden. Nach einer Operation in Wien – durchgeführt von einem jungen Spezialisten nach einer neu entwickelten Methode – kehrte Albert geheilt nach Lüneburg zurück. Die Familie war überaus erleichtert. Albert konnte wieder Pläne machen. Ende 1911 verlobte er sich mit seiner Cousine Gertrud Heinemann, einer Tochter von Betty Jacobsohns Bruder Robert Heinemann.

Aber der Tumor kehrte zurück und war nicht mehr heilbar. Am 3. April 1912 starb Albert Jacobsohn in Lüneburg und wurde auf dem jüdischen Friedhof der Stadt bestattet.

Die Trauer der Familie war groß. Zum Gedenken an ihren Sohn Albert stifteten Betty und Moritz Jacobsohn eine Trauerhalle für den jüdischen Friedhof, entworfen von dem bekannten Lüneburger Architekten Franz Krüger. Er gestaltete auch eine Grabanlage der Familie mit einem besonderen Grabstein für Albert.

Quellen und Infos:

Moritz Jacobsohn, Mein Lebenslauf, MS, Lüneburg 1924 (Leo Baeck-Institut New York), Digitalisat online verfügbar

Ruth Verroen, Leben Sie? Die Geschichte einer jüdischen Familie in Deutschland, Marburg 2015

Hannah Hickman, Let One Go Free, Newark 2003

Albert Jacobsohn als junger Mann, o.D.; ...

Albert Jacobsohn als junger Mann, o.D.; ...

Albert Jacobsohn und Gertrud Heinemann ...

Albert Jacobsohn und Gertrud Heinemann ...