Hier finden sich Namen, Lebensdaten, Biografien und Familiengeschichten zu jüdischem Leben in Lüneburg. Haben Sie weitere Informationen, Korrekturen, Fotografien, Dokumente oder Anregungen? Nehmen Sie gern mit uns Kontakt auf, damit wir die Seiten aktualisieren können.

Salomon (Schlomo) Heinemann wurde 1823 in Lüneburg geboren. Er war das vierte von fünf Kindern des Bankiers und Kaufmanns Simon Heinemann und seiner Frau Betty geb. Sußmann, die um 1810 aus Bleckede nach Lüneburg gekommen waren. Salomon wuchs im Kreise seiner großen Familie in der Bardowicker Straße auf.

Salomon machte eine Kaufmannslehre bei seinem Onkel Joseph Salomon im nahegelegenen Winsen und war dann wie seine älteren Brüder Sally und Marcus als Bankier und Kaufmann im Familienbetrieb tätig. Nachdem ihr Vater 1855 gestorben war, übernahmen die drei Brüder das bereits gut etablierte Geschäft und bauten es mit großem Erfolg weiter aus.

1864 heiratete Salomon seine Verwandte Sophie Lindenberg aus Vilsen, die zugleich eine Schwester seiner Schwägerin Henriette war (Frau von Marcus Heinemann). Sophie zog zu ihm nach Lüneburg. 1865 wurde ihr Sohn Gustav, 1867 ihre Tochter Bertha geboren.

Die Familie wohnte anfangs im Stammhaus der Familie in der Bardowicker Straße, lebte dann für kurze Zeit mit der Familie von Salomons Bruder Marcus in der Großen Bäckerstraße und später in der Oberen Schrangenstraße. 1880 kauften sie ein großes altes Lüneburger Haus am Rande der Altstadt, an der Neuen Sülze, das nun für fünfzig Jahre zum Mittelpunkt der Familie wurde. Tochter Bertha heiratete und zog nach Hamburg, Sohn Gustav blieb in Lüneburg und wurde später einer der Direktoren der Heinemannschen Bank, zusammen mit seinen Verwandten Louis Levy Heinemann und Adolf Lindenberg.

Salomon war wie seine Brüder sozial und kulturell sehr aktiv, gehörte z.B. zu den Gründungsmitgliedern des Lüneburger Museumsvereins und engagierte sich in vielen sozialen Belangen.

Salomon Heinemann starb 1902 und wurde auf dem jüdischen Friedhof in Lüneburg beigesetzt. Auf seinem Grabstein steht auf Hebräisch: „Hier ist begraben ein aufrechter und bescheidener Mann, freigiebig war er den Bedürftigen, friedliebend, er strebte nach Frieden und liebte die Menschen, einen guten Namen erwarb er sich. Und er hinterließ Segen, der Herr Schlomo, Sohn des Herrn Schimon.“ Seine Witwe Sophie lebte noch mehr als dreißig Jahre in Lüneburg, bevor auch sie 1934 auf dem jüdischen Friedhof beigesetzt wurde.

Der Doppel-Grabstein von Sophie und Salomon Heinemann gehört zu den wenigen, die heute noch in Lüneburg existieren, nach der Zerstörung und vollständigen Einebnung des jüdischen Friedhofs in der NS-Zeit. Zusammen mit einigen anderen Grabsteinen war ihr Stein in das Fundament eines 1944 errichteten Behelfsheims eingebaut worden. Als dieses Behelfsheim 1967 abgerissen wurde, kam unter anderem ihr gemeinsamer Grabstein zum Vorschein. Es dauerte noch einige Jahre, bis die aufgefundenen Grabsteine Anfang der 1970er wieder aufgestellt wurden, wenn auch nicht an ihrem ursprünglichen Ort, und nur als Fragment.

Namensvarianten: Schlomo Shlomo

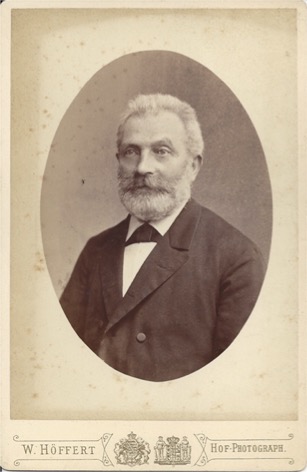

Salomon Heinemann, o.D.

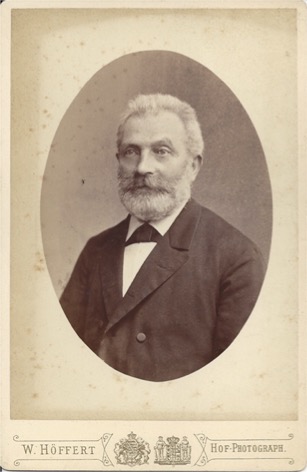

Salomon Heinemann, o.D.