Hier finden sich Namen, Lebensdaten, Biografien und Familiengeschichten zu jüdischem Leben in Lüneburg. Haben Sie weitere Informationen, Korrekturen, Fotografien, Dokumente oder Anregungen? Nehmen Sie gern mit uns Kontakt auf, damit wir die Seiten aktualisieren können.

Emilie Heinemann war das zehnte von 17 Kindern des Lüneburger Kaufmanns und Bankiers Marcus Heinemann und seiner Frau Henriette geb. Lindenberg. In der Familie wurde sie „Mietze“ genannt. Als Emilie 1868 geboren wurde, lebte die Familie schon einige Jahre in dem großen Patrizierhaus in der Bäckerstraße 23. Emilie wuchs dort im Kreise ihrer vielen Geschwister auf.

Ihre vier Jahre ältere Schwester Klara erinnerte sich an eine unbeschwerte Kinderzeit der Heinemann-Geschwister in der Lüneburger Altstadt, unter anderem in einer Art Vorschule und beim Spielen mit Nachbarskindern. Emilie selbst beschrieb den Familienalltag im Hause Heinemann rückblickend so: „Unsere Mutter war immer tätig, sie klagte wohl mal über Kopfschmerzen, aber wir Kinder empfanden nicht, daß die vielen Kinder ihr Beschwerden gemacht hätten. Ein Kind mußte dem anderen helfen, viel Hilfe gab es nicht, auch mußten dauernd Wäsche und Kleidungsstücke genäht werden. […] Unser Vater mußte oft geschäftlich über Land reiten, das machte Mama viel Sorgen, da er oft spät zurückkam. Später ging es per Wagen, in den Ferien durften wir mit und lernten dann die Heide in ihrer ganzen Einsamkeit kennen. Die Gutsbesitzer bewirteten uns mit Kaffee und Kuchen, und Papa war mit seinen Kindern fröhlich.“

Die Familie nahm ihr Judentum ernst und war zugleich der Welt zugewandt, wie sich Emilie später erinnerte: „Papa war sehr religiös. Freitag abend und Sonnabend ging er zur Synagoge. Freitag abend war immer ein richtiger Feiertag: Festliches Essen, Lichter auf dem Tisch, frohe Stimmung. Alles Geschäftliche ruhte, die Kleinen durften länger aufbleiben. Am Sonnabend nachmittag spielte Papa Schach in der Schleuse [ein Ausflugslokal bei Lüneburg], und mit Freuden nahm er seine Kinder und Enkelkinder mit.“

Als ihre Mutter 1883 unerwartet kurz nach der Geburt des jüngsten Kindes an einer Infektion starb, war Emilie 15 Jahre alt. Ihre beiden ältesten Schwestern Betty und Emma waren bereits verheiratet und hatten in Lüneburg selbst Familien gegründet. Ihre 21-jährige Schwester Martha übernahm den Haushalt, wurde für die jüngeren Kinder zum Mutterersatz und entwickelte sich immer mehr zur Stütze des Vaters. Aber auch Emilie musste von nun an zusammen mit ihren etwas älteren Schwestern Klara und Auguste große Verantwortung in der Familie tragen.

In den 1880er und 1890er Jahren verließen nach und nach fast alle Geschwister das Haus. Zurück blieben Emilie, Martha und ihr betreuungsbedürftiger jüngerer Bruder Willy mit ihrem Vater. Um die Jahrhundertwende herum wurde Martha chronisch krank. Die Last des Alltags und der Organisation des Haushalts lag nun hauptsächlich bei Emilie. Zunehmend brauchte auch ihr Vater, der auf die Neunzig zuging, ihre Hilfe.

Nach dem Tod des Vaters Ende 1908 blieben die drei Geschwister im Haus in der Bäckerstraße, das nun dem im Sumatra lebenden jüngsten Bruder Henry gehörte. Emilie und Martha ließen das alte Gemäuer renovieren und umbauen, größere Teile des Hauses wurden vermietet. Im Ersten Weltkrieg wurden sie von allen Geschwistern unterstützt und kamen auf diese Weise durch die schwierige Zeit.

In den 1920er Jahren verschlechterte sich jedoch ihre finanzielle Situation. Die Inflation ließ das Erbe zusammenschmelzen, hinzu kamen hohe Arztrechnungen für Martha. 1923 starb Willy, der als Fotograf zumindest kleine Einkünfte gehabt hatte. Emilie und Martha lebten weiter im Elternhaus in der Bäckerstraße, vermutlich mit finanzieller Hilfe von ihren älteren Geschwistern.

Im Oktober 1934 starb ihre älteste Schwester Betty Jacobsohn in Lüneburg. Und im Dezember 1934 starb Martha, mit der Emilie seit ihrer Geburt das Leben geteilt hatte. Aus Emilies Aufzeichnungen von Anfang 1935 geht hervor, das Martha angesichts der Herrschaft der Nationalsozialisten seit 1933 allen Lebenswillen verloren hatte: „Martha konnte die schweren Zeiten der Juden nicht überwinden.“

Zu Marthas Beerdigung auf dem jüdischen Friedhof der Stadt kamen noch einmal Geschwister, Nichten und Neffen in Lüneburg zusammen. Viele von ihnen bereiteten schon ihre Auswanderung vor. Schwester Anna Levy reiste aus Berlin an. Sie schrieb an ihren Sohn Ernst Levy in Paris: „Es waren wehmütige Stunden der Erinnerung im Elternhause. Ida und Else aus Hannover waren dort, Ernst und Walter aus Hamburg. Ich wohnte bei Jacobsons, Henry und Gerda wie immer rührend aufmerksam, die Kinder entzückend, Tante Clärchen lag leider krank, freute sich ganz besonders mit mir. Der Kreis in Lüneburg wird immer kleiner, das Leben geht seinen Gang, eine Generation löst die andere ab.“

Emilie musste miterleben, wie immer mehr Familienmitglieder das Land verließen, um der eskalierenden NS-Judenverfolgung zu entgehen. Sie notierte: „Sommer 1935. Die Lage der Juden in Deutschland ist leider sehr schwierig. Handel und Wandel wird erschwert. Die Familien, die Deutschland als ihre Heimat lieben und achten, müssen in die Ferne, damit ihre Kinder etwas lernen können. Sind denn die Juden nicht auch Menschen? Glauben wir nicht alle an einen Gott? Eins wünsche ich nur: mögen all diese traurigen Schicksale die Herzen der Juden nicht verbittern, möge der liebe Gott uns ein reines Herz erhalten und den Mut, sich Gottes Wort und Gottes schöner Natur zu erfreuen. Das Traurige ist, daß die heutige Zeit den Kindern einpauken möchte, alle Juden seien schlechte Menschen und minderwertig, die Berührung mit ihnen schädlich. Aber ich hoffe, daß die Ansicht sich auch wieder ändern wird. […] Arme Juden.“

Im Mai 1936 floh auch Emilies Nichte Lotte Heinemann aus NS-Deutschland in die USA. Bis zuletzt hatte sie noch versucht, sich als Ärztin in Lüneburg über Wasser zu halten, obwohl sie als Jüdin durchgehend schikaniert worden war. Etwa zur selben Zeit gab auch die Familie von Emilies Schwester Klara Jacobson ihren Wohnsitz in Lüneburg auf und zog nach Hamburg.

Im September 1936 starb Emilie in Lüneburg. Als letztes Mitglied der großen Lüneburger Familie Heinemann wurde sie auf dem jüdischen Friedhof der Stadt beerdigt – neben Willy und Martha.

Der Grabstein für die drei Geschwister gehört zu den wenigen, die nach der Zerstörung und vollständigen Einebnung des Friedhofs in der NS-Zeit übriggeblieben sind. Zusammen mit einigen anderen Grabsteinen war er in das Fundament eines 1944 errichteten Behelfsheims eingebaut worden. Als dieses Behelfsheim 1967 abgerissen wurde, kamen die Steine zum Vorschein. Es dauerte noch einige Jahre, bis die Grabsteine Anfang der 1970er Jahre als Fragment wieder aufgestellt wurden.

Quellen und Infos:

Klara Jacobsons Brief an ihre Tochter mit Lebenserinnerungen; Stadtarchiv Lüneburg, NMa117

Erinnerungen von Emilie Heinemann; Stadtarchiv Lüneburg, NBi33

Brief von Anna Levy geb. Heinemann an ihren Sohn Ernst, Mitte Dezember 1934; Privatbesitz René Lévy

Namensvarianten: Mietze, Mieze

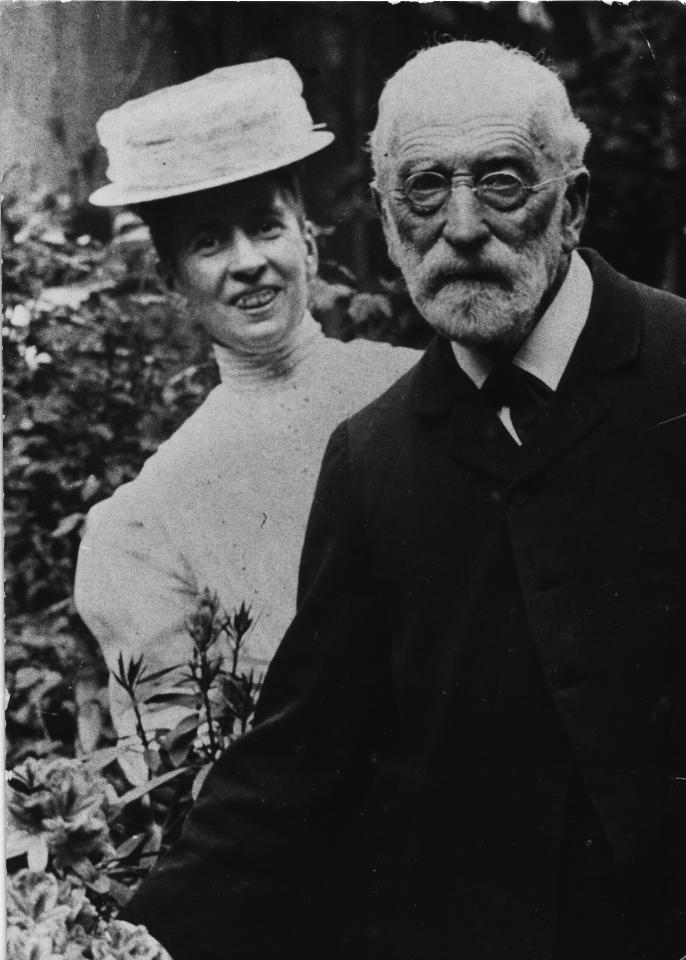

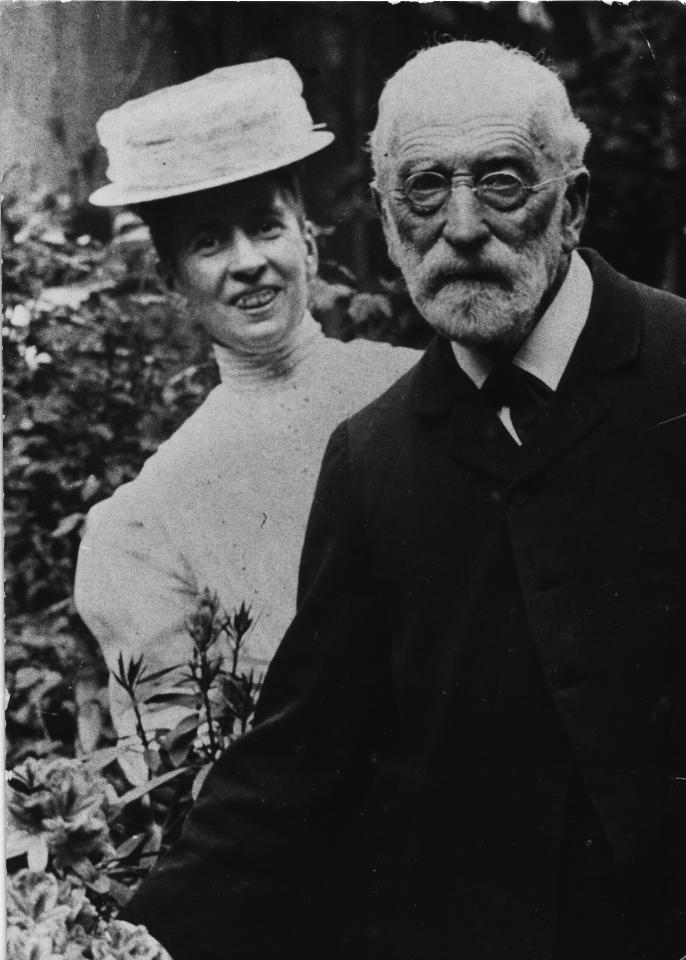

Emilie "Mietze" Heinemann, o.D.; ...

Emilie "Mietze" Heinemann, o.D.; ...

Emilie "Mietze" Heinemann mit ihrem ...

Emilie "Mietze" Heinemann mit ihrem ...

Emilie "Mietze" Heinemann mit ihrem ...

Emilie "Mietze" Heinemann mit ihrem ...

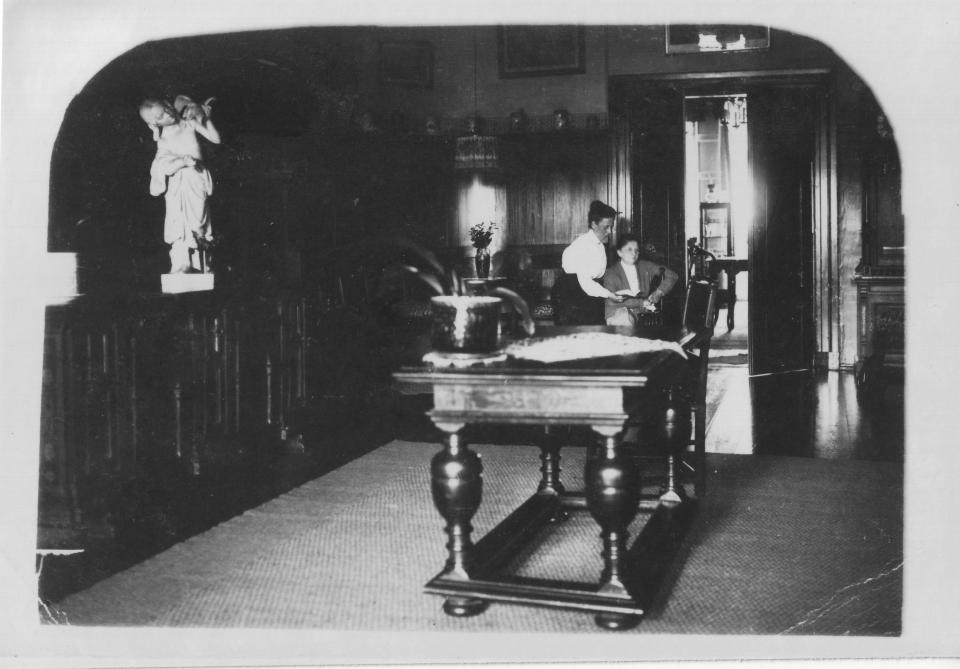

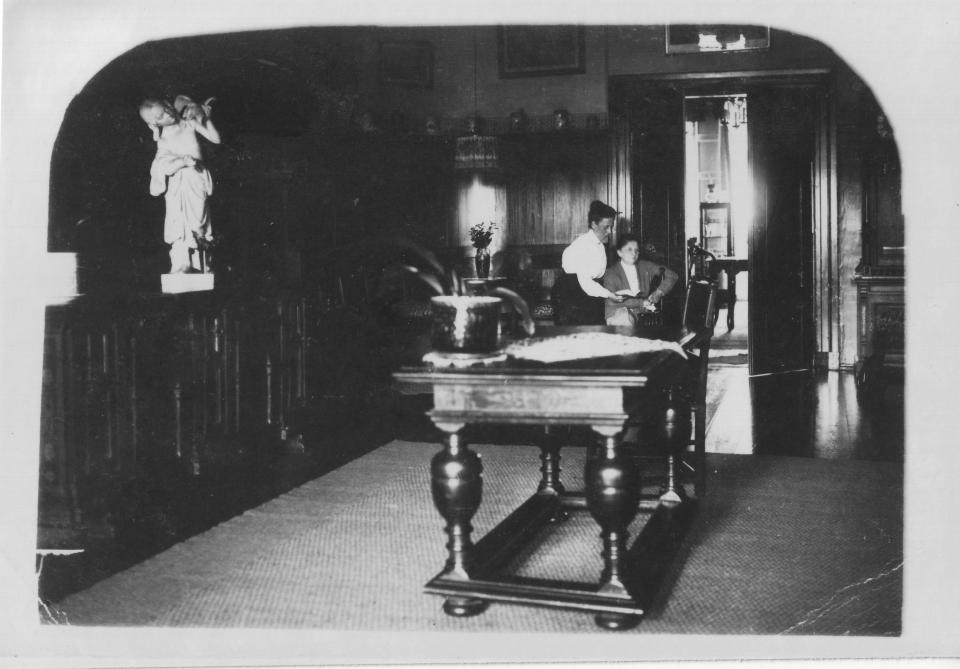

Emilie "Mietze" Heinemann (stehend ...

Emilie "Mietze" Heinemann (stehend ...

Grabstein der Geschwister Heinemann, ...

Grabstein der Geschwister Heinemann, ...