Hier finden sich Namen, Lebensdaten, Biografien und Familiengeschichten zu jüdischem Leben in Lüneburg. Haben Sie weitere Informationen, Korrekturen, Fotografien, Dokumente oder Anregungen? Nehmen Sie gern mit uns Kontakt auf, damit wir die Seiten aktualisieren können.

Martha (Gella) war das sechste Kind von Marcus Heinemann und seiner Frau Henriette geb. Lindenberg. Sie wurde im Juli 1862 geboren, nur wenige Tage nach dem viel zu frühen Tod ihres Bruders Karl, der mit nur knapp einem Jahr starb.

Im selben Jahr zog ihre Familie aus dem Heinemannschen Stammhaus in der Bardowicker Straße aus und begann ein neues Kapitel der Familiengeschichte in der nagegelegenen Großen Bäckerstraße 23. Martha wuchs dort im Kreise ihrer beständig wachsenden Familie auf: nach ihr brachte ihre Mutter Henriette noch elf weitere Kinder zur Welt.

Als 1883 ihre Mutter Henriette nach der Geburt des Sohnes Henry starb, waren alle älteren Kinder gefordert, sich um die jüngeren zu kümmern – und auch um ihren trauernden Vater, der den Verlust seiner geliebten Frau lange nicht verschmerzen konnte. Martha, damals 21 Jahre alt, kam hier bald die zentrale Rolle zu. Ihre Schwester Emilie erinnerte sich fünfzig Jahre später, kurz nach Marthas Tod: „Sie übernahm nach dem Tode unserer lieben Mutter am 12. November 1883 den Haushalt und die Erziehung der kleinen Kinder. Unserm Vater war sie eine treue Stütze, "sein Engel", wie er sagte. Henry war 9 Tage alt.“ - „Die kleinen Kinder frugen: "Marthe, warum sagen wir nicht Mama, wie die anderen Kinder es tun?" So empfanden sie nicht, daß ihre Mutter fehlte.“

Ihre Geschwister verließen nach und nach das Haus, heirateten und gründeten eigene Familien. Aber Martha blieb im Familienhaus in der Großen Bäckerstraße, zusammen mit ihren jüngeren, ebenfalls unverheirateten Geschwistern Emilie und Willy. Sie wurde offenbar schon früh chronisch krank und musste jahrzehntelang viel liegen, wie Emilie nach Marthas Tod aufschrieb: „Trotz ihrer Krankheit, die sie […] später fast ganz ans Bett fesselte, blieb sie doch immer der Mittelpunkt der Familie. Sie hatte den klugen Sinn ihres Vaters und war ihm stets eine kluge Helferin. Mit Rat und Tat half sie und teilte seine Sorgen. Als unser Vater starb, am 26.12.1908, erhielt und verbesserte sie das Elternhaus. Den Geschwistern in der Ferne schrieb sie regelmäßig und verband sie dadurch mit dem Elternhaus. In den schweren Kriegsjahren dankten sie es ihr mit rührender Unterstützung. […] Mit Liebe und mit Güte wußte sie die Herzen aller zu gewinnen. Unser Sonnenschein war sie.“

In den 1920er Jahren wurde die finanzielle Situation für Martha und ihre Geschwister Emilie und Willy deutlich schlechter. Die Inflation ließ das Erbe zusammenschmelzen, hinzu kamen hohe Arztrechnungen für Martha. 1923 starb Willy, der als Fotograf zumindest kleine Einkünfte gehabt hatte. Martha und Emilie blieben allein zurück, vermutlich unterstützt von ihren älteren Geschwistern.

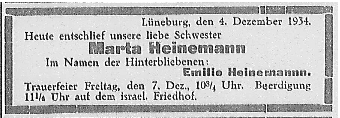

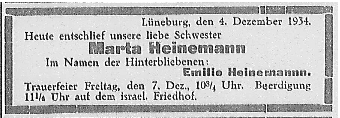

Am 4. Dezember 1934 starb Martha Heinemann in dem Haus in der Großen Bäckerstraße 23. Zuletzt hatte sich der Lüneburger Neurologe Albert Nathan Ransohoff um sie gekümmert. Ihre Schwester Emilie schrieb wenig später voller Traurigkeit: „Martha konnte die schweren Zeiten der Juden nicht überwinden. Trotzdem ihr der liebe Gott in den größten Notzeiten noch einen tüchtigen Spezialarzt gleichen Glaubens sandte; ihr alter Arzt war zu alt geworden. Er konnte ja auch nicht all die Bitterkeiten so empfinden wie ein Jude, aber er ist ihr ein treuer Freund geblieben.“

Martha Gella Heinemann wurde neben ihrem Bruder Willy auf dem Lüneburger jüdischen Friedhof beerdigt. 1936 wurde auch ihre Schwester Emilie hier bestattet. Der Grabstein für die drei Geschwister Heinemann gehört zu den wenigen, die nach der Zerstörung und vollständigen Einebnung des Friedhofs in der NS-Zeit übriggeblieben sind. Zusammen mit einigen anderen Grabsteinen war er in das Fundament eines 1944 errichteten Behelfsheims eingebaut worden. Als dieses Behelfsheim 1967 abgerissen wurde, kamen die Steine zum Vorschein. Es dauerte noch einige Jahre, bis die Grabsteine Anfang der 1970er Jahre als Fragment wieder aufgestellt wurden.

Quellen und Infos:

Erinnerungen von Emilie Heinemann, Stadtarchiv Lüneburg, NBi 33

Namensvarianten: Gella

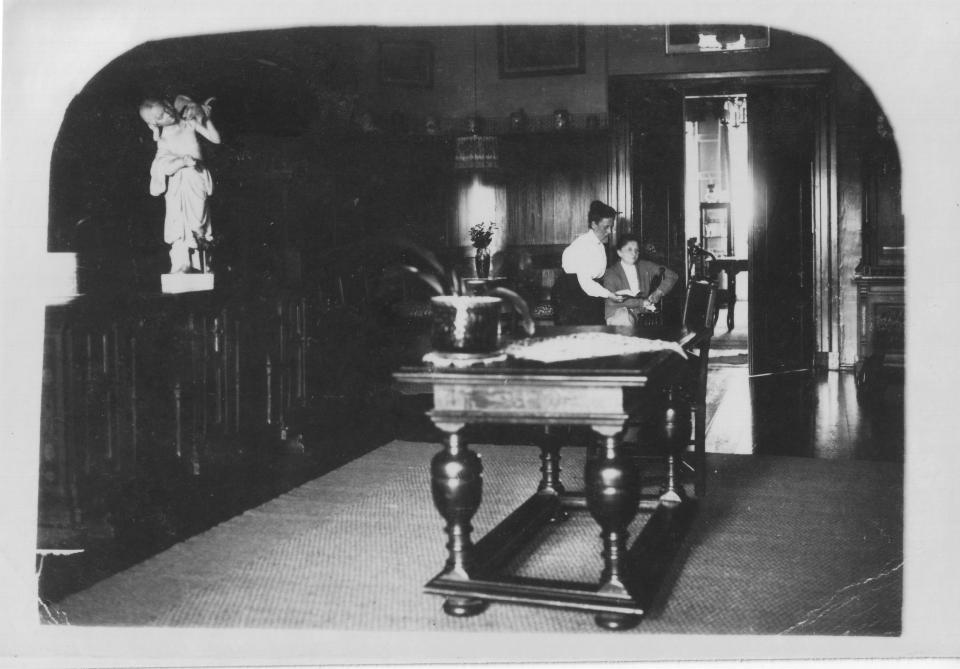

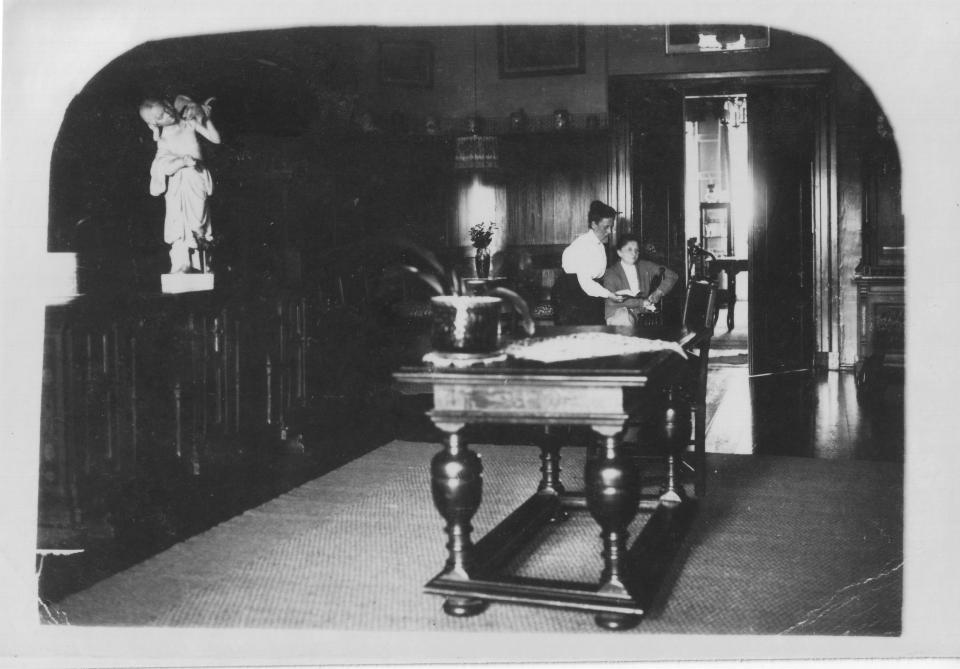

Martha Heinemann; Privatbesitz Becki ...

Martha Heinemann; Privatbesitz Becki ...

Martha (sitzend rechts) und Emilie ...

Martha (sitzend rechts) und Emilie ...

Todesanzeige für Marta (Martha) ...

Todesanzeige für Marta (Martha) ...

Grabstein der Geschwister Heinemann, ...

Grabstein der Geschwister Heinemann, ...