Hier finden sich Namen, Lebensdaten, Biografien und Familiengeschichten zu jüdischem Leben in Lüneburg. Haben Sie weitere Informationen, Korrekturen, Fotografien, Dokumente oder Anregungen? Nehmen Sie gern mit uns Kontakt auf, damit wir die Seiten aktualisieren können.

Henriette Heinemann geb. Lindenberg wurde 1836 in die in Vilsen bei Hoya ansässige Familie Lindenberg hineingeboren. Sie war das erste von sechs Kindern des Kaufmanns Gerson David Lindenberg und seiner aus Winsen stammenden Frau Rosa Salomon.

Bei einer Einladung im Hause Wahlstab in Lüneburg (heutiges Heine-Haus) lernte Henriette in den 1850er Jahren Marcus Heinemann kennen, der damals noch Kaufmannsgehilfe war. Die Heirat der beiden im Jahre 1856 war der Beginn einer engen Verbindung der Familien Lindenberg und Heinemann: Henriettes Schwester Sophie heiratete kurz danach Marcus‘ Bruder Salomon Heinemann, die Eltern der beiden zogen später zusammen nach Lüneburg zu ihren Kindern, der jüngere Bruder Ferdinand kam ebenfalls nach Lüneburg. In der nächsten Generation gab es wiederum eine Ehe: Emma Heinemann, Tochter von Marcus und Henriette, heiratete 1879 Adolf Lindenberg, Henriettes Bruder.

Laut Familienüberlieferung musste Marcus lange um die deutlich jüngere Henriette werben, bevor sie sich zur Heirat entschied. Als sie ihm schließlich zusagte, schrieb er ihr: "Einem Unwürdigen hast Du Dich nicht anvertraut: mein ganzes Leben soll dazu dienen, Dich glücklich zu machen."

Die beiden bekamen in den nächsten Jahren zusammen 17 Kinder, von denen zwei im Kleinkindalter starben. Bis 1862 lebten sie als Teil der Großfamilie im Stammhaus in der Bardowicker Straße 6, danach kaufte Marcus Heinemann für seine wachsende Familie ein altes Patrizierhaus in der Großen Bäckerstraße 23. Tochter Clara schrieb rückblickend über ihre Eltern: „Eine harmonischere Ehe kann man sich kaum vorstellen.“

Alle älteren Kinder erinnerten sich später an ihre Mutter als stets gutgelaunt, immer in Bewegung, überaus kommunikativ. Tochter Clara schrieb 1934: „Meine Mutter wurde erst kurz vor sieben geweckt, schnell stand sie auf und sorgte selbst für den Kaffee. Nacheinander erschienen alle Kinder, zeitweise auch ein junges Mädchen, die meiner Mutter zur Seite stand, und die jungen Leute, die bei uns wohnten und im Geschäft tätig waren. Mit jedem wurde ein freundliches Wort gewechselt. Nicht eher verließ meine Mutter den Kaffeetisch, ehe nicht der Letzte fertig getrunken hatte. Während der Zeit war sie nie untätig, ein paar Füßlinge hatte sie meistens angestrickt. Dann begann erst die rechte Arbeit.“

Und Tochter Emilie notierte 1936: „Unsere Mutter war eine hübsche Frau; trotz der 17 Kinder, meinte ein Schwiegersohn, sähe sie besser aus als alle ihre 17 Kinder. Unsere Mutter war immer tätig, sie klagte wohl mal über Kopfschmerzen, aber wir Kinder empfanden nicht, daß die vielen Kinder ihr Beschwerden gemacht hätten. Ein Kind mußte dem anderen helfen, viel Hilfe gab es nicht. […] Mama hatte dunkle Augen und schöne dunkle Flechten. [Sie] starb leider durch Infektion der Hebamme, die Wissenschaft war derzeit noch nicht soweit. Sie strickte schon im Bett nach Henrys Geburt, als sie aus so trauriger Ursache sterben musste. Papa konnte sich erst nicht fassen, aber seine Gottesfurcht hielt ihn aufrecht."

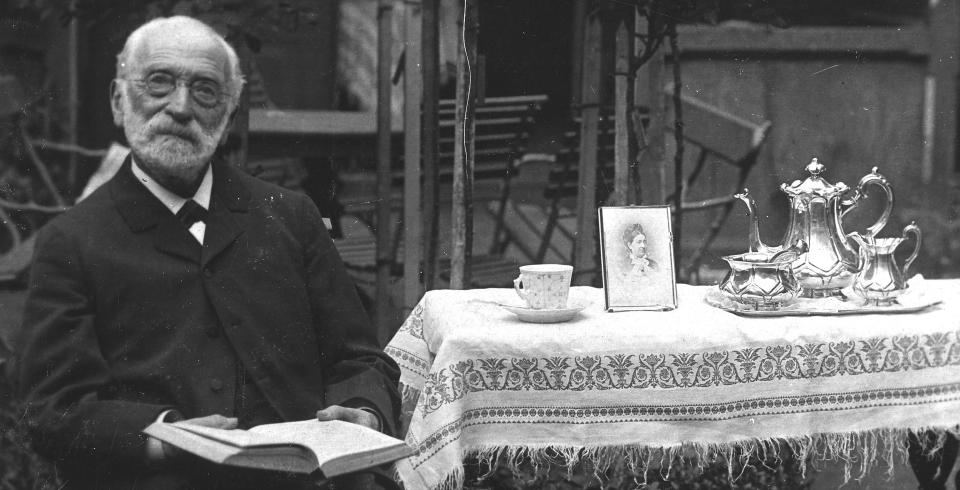

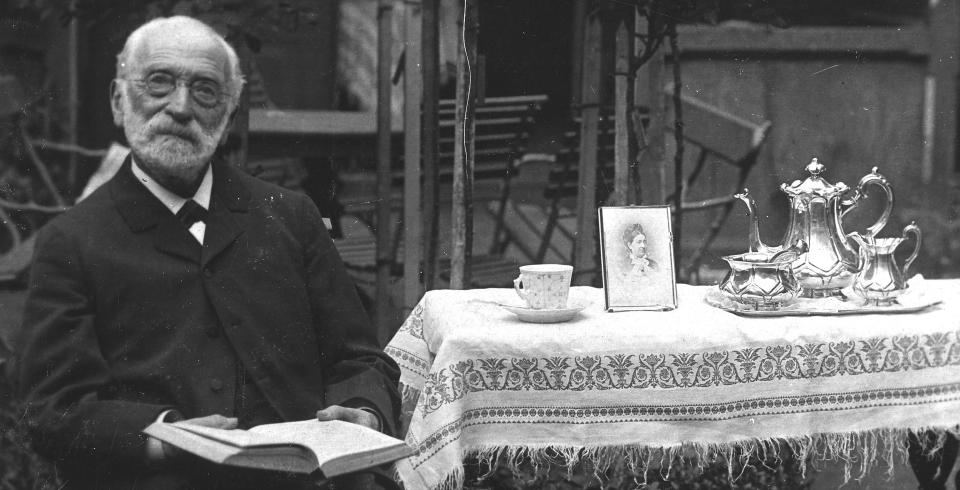

Henriette Heinemann starb im November 1883 im Alter von 47 Jahren. Bis zum Ende seines Lebens 1908 hatte Marcus Heinemann stets ein Foto seiner geliebten Frau in seiner Nähe, es ist auf mehreren Fotografien aus seinen letzten Lebensjahren zu sehen.

Henriette wurde auf dem jüdischen Friedhof in Lüneburg beigesetzt. Ihr Grabstein gehört zu den wenigen, die heute noch existieren, nach der Zerstörung und vollständigen Einebnung des Friedhofs in der NS-Zeit. Zusammen mit einigen anderen Grabsteinen war Henriettes Stein in das Fundament eines 1944 errichteten Behelfsheims eingebaut worden. Als dieses Behelfsheim 1967 abgerissen wurde, kamen die Steine zum Vorschein. Es dauerte noch einige Jahre, bis die Grabsteine Anfang der 1970er wieder aufgestellt wurden, wenn auch nicht an ihrem ursprünglichen Ort, und nur als Fragment.

Quellen und Infos:

Stolpersteine Bruchhausen-Vilsen - Geschichte Familie Lindenberg

Brief von Marcus Heinemann an Henriette Lindenberg: Zitiert von Manfred Göske aus dem Original, das in der Familie Jacobson aufbewahrt wird; Manfred Göske: MS "Heinemanns", Sammlung Göske, Museum Lüneburg

Brief von Klara Jacobson geb. Heinemann an ihre Tochter Dr. Anna Jacobson, November 1934, mit Lebenserinnerungen; Stadtarchiv Lüneburg, NMa117

Erinnerungen von Emilie Heinemann; Stadtarchiv Lüneburg, NBi33

Porträt Henriette Heinemann geb. ...

Porträt Henriette Heinemann geb. ...

Marcus Heinemann mit dem Porträt ...

Marcus Heinemann mit dem Porträt ...

Marcus Heinemann mit dem Porträt ...

Marcus Heinemann mit dem Porträt ...